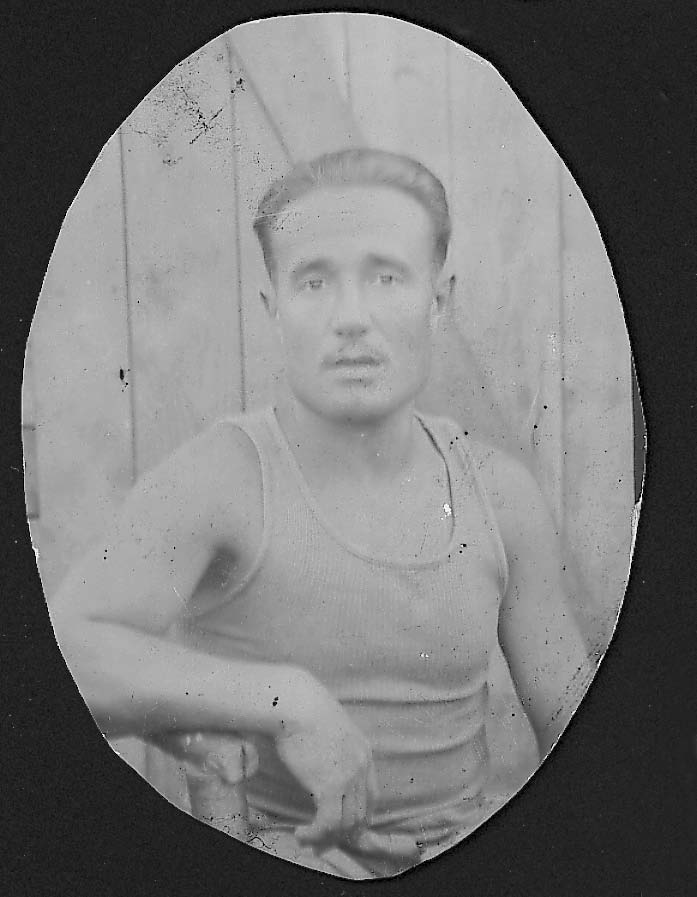

Eusebio Pinos Regalado, une Vie de Combat et de Résistance

Pour ce quatrième épisode de notre série sur les anarchistes caladois, rendons-nous à Sariñena, en Aragon (Espagne). C’est là-bas que les parents du jeune Eusebio Pinos Regalado ont choisi d’émigrer quelques années après sa naissance. Là-bas, il commence à travailler dès l’âge de 12 ans comme cordonnier. Très vite, il adhère aux idéaux libertaires et rejoint la CNT (Confédération Nationale du Travail).

Révolution Espagnole

En 1936, tout change en Espagne. Une alliance de gauche, le Front populaire, remporte les élections et libère les prisonniers politiques. La coalition précédente n’ayant pas mis en œuvre les réformes promises, les ouvriers et paysans s’organisent eux-mêmes pour les réaliser. En réaction, le général Franco, alors stationné au Maroc, lance son coup d’État le 17 juillet. C’est un échec partiel : il ne réussit à reprendre qu’un tiers du pays. Le gouvernement cherche un compromis avec les militaires, mais face à leur refus, il démissionne.

Le peuple prend alors son destin en main, et survient la plus grande révolution libertaire de l’histoire. En réaction à l’attaque fasciste, soutenue par les conservateurs, les monarchistes, les groupements catholiques et les phalanges nationalistes, la population ouvrière saisit les entreprises : 70 % d’entre elles en Catalogne, 50 % dans la région de Valence, et instaure un contrôle sur les autres. Les paysans collectivisent les trois quarts des terres. L’ensemble des biens de l’Église est également saisi ; les couvents deviennent des réfectoires pour les miliciens, des écoles, des salles de bal, etc. Les autorités légales perdent tout pouvoir, ne disposant plus, à quelques exceptions près, de forces de police et militaires. Les cinémas, les restaurants, toute la région de Catalogne et d’Aragon sont autogérés, l’argent est aboli et les biens sont redistribués selon les besoins de chacun.

« En théorie c’était l’égalité absolue et dans la pratique, il s’en fallait de peu. Nous avions comme un avant-goût du socialisme. Un grand nombre de mobiles normaux de la ville civilisée avait cessé d’exister. L’habituelle division en classes de la société avait presque disparu. Il n’y avait que les paysans et nous. Et nul ne reconnaissait personne pour son maître. »

Hommage à la Catalogne, George Orwell

« Je n’ai jamais travaillé avec autant d’enthousiasme, sans être payé et sans vacances, pour une si belle cause ! » C’est ainsi que s’exprimait une humble paysanne de Sariñena, marquée par la malnutrition et le rachitisme durant son enfance. Juliana n’avait que 22 ans lorsque la révolution commença.

En juillet 1936, elle quitta avec détermination la maison bourgeoise où elle travaillait depuis son plus jeune âge pour rejoindre le Comité révolutionnaire et servir au restaurant populaire de Sariñena. Durant un été lumineux, elle découvrit la joie de la liberté et de l’amour. Au sein du Comité révolutionnaire du village, elle rencontra Eusebio, le délégué au ravitaillement et au logement de la collectivité, et l’administrateur du restaurant populaire.

Le 19 juillet 1936, à Sariñena, le chef-lieu de canton des Monegros, souffla le grand vent libérateur de la révolution. Les muchachas et les muchachos, les jeunes libertaires de la CNT, étaient majoritaires dans le Comité révolutionnaire, comme ils l’étaient dans toutes les provinces d’Aragon. Ils décrétèrent la collectivisation des terres et exproprièrent les grands domaines avec toutes les machines agricoles. L’argent fut aboli et un système d’échange de bons, basé sur les besoins de chaque famille, fut mis en place. Comme ailleurs, les titres de propriété furent détruits et l’église du village devint un garage et un entrepôt pour stocker les marchandises gérées par le comité. L’utopie était en marche et les paysans monegrinos participèrent avec enthousiasme à la révolution sociale. Une nouvelle vie commença, le communisme libertaire longtemps rêvé se confrontait enfin à l’épreuve des faits aux premières heures d’un monde nouveau.

– L’exil en héritage, Daniel Pinos Barrieras

La Répression Fasciste

Cependant, les forces franquistes, soutenues par les régimes fascistes de l’Italie et de l’Allemagne nazie, ainsi que par des entreprises américaines comme celles d’Henry Ford, sont mieux armées et organisées. Les populations civiles subissent des massacres et des bombardements brutaux, comme celui de Guernica, immortalisé par Picasso. Les armées fascistes, équipées par les nazis, mènent une campagne de terreur contre les partisans de la République et les communautés libertaires. En avril 1937, Eusebio laisse Juliana avec leur enfant et part sur le front du Levant, où il reste jusqu’à la fin de la guerre.

La Trahison du Gouvernement Républicain

Le gouvernement républicain, financé par l’URSS, est divisé et instable, avec plusieurs démissions successives. Sous la pression de Staline, il cherche à centraliser le pouvoir et à éliminer les éléments révolutionnaires, notamment les anarchistes et les trotskistes du POUM. En mai 1937, les affrontements éclatent à Barcelone entre les forces républicaines et les milices ouvrières, marquant un tournant dans la répression des libertaires par le gouvernement républicain lui-même.

Cette trahison des idéaux révolutionnaires par le gouvernement républicain, combinée à la puissance militaire des franquistes, conduit à la défaite des forces libertaires et à l’instauration de la dictature franquiste en 1939.

Retirada

« Ma mère vécut cette parenthèse libertaire, ce temps suspendu où les pauvres ont pu relever la tête, avant que la rébellion ne soit écrasée dans le sang par les phalangistes et les militaires fascistes. À vingt-cinq ans, elle traversa à pied les Pyrénées encadrée par la 11e division de l’armée républicaine pour rejoindre la France, mon frère aîné, son bébé d’un an contre sa poitrine et sa jeune sœur de dix ans accrochée à ses jupes.

Quand je pense à ma mère et à son histoire, je ressens des sentiments de nostalgie, de bonheur, de mélancolie et de colère. Je pense aussi à toutes ces femmes de l’exil qui ont vécu dans la douleur l’arrachement à leur terre et à leur espoir. L’histoire est écrite par les vainqueurs et elle a presque toujours été écrite par des hommes. Ils ont, malheureusement, trop longtemps oublié les noms des femmes combattantes dans le cadre de Mujeres Libres, des milices ouvrières, des comités révolutionnaires et des organisations syndicales.

Elles ont été persécutées pendant la guerre et sous le régime franquiste. Les femmes étaient dangereuses car elles dénonçaient les problèmes liés au patriarcat et aux inégalités sociales. Comment ne pas se rappeler de ces femmes libres qui participèrent à la libération de tant de villes et de villages espagnols, au coude-à-coude avec leurs compagnons, et à qui on donna l’ordre de quitter les tranchées pour servir à l’arrière-garde comme cuisinières, infirmières et ouvrières, parce que, selon les autorités républicaines d’alors, la place d’une femme n’était pas en première ligne ? Toutes ces femmes n’avaient-elles plus leur place parmi les damnés de la terre sur un strict pied d’égalité avec les hommes ? »

– L’exil en héritage, Daniel Pinos Barrieras

La guerre est perdue, il faut fuir pour le peuple espagnol. En France, malgré un gouvernement dirigé par un reliquat du Front populaire, Daladier, l’accueil est glacial. Le gouvernement refuse dans un premier temps de voir débarquer ce peuple de gauche. Après de longues négociations, les civils sont autorisés à passer, puis les militaires quelques jours plus tard. En quelques jours, 475 000 personnes traversent des cols enneigés sous les bombardements nazis. Eusebio Pinos réussit à passer le col du Perthus.

L’Enfer des Camps de Concentration

Arrivé en France, les immigrés espagnols sont parqués dans des camps de concentration. Eusebio est enfermé à Argelès-sur-Mer, près de Perpignan, loin de sa femme et de son fils. Il témoigne :

« Le sentiment de dégradation, la perte de toutes les valeurs morales que l’on avait défendues, le goût amer du pain de farine mélangé à de la sciure, la tramontane, le vent froid et vif qui laissait les corps meurtris sur les plages de sable où rien n’était prévu pour abriter les hommes, la mort, l’arenitis, la maladie mentale que générait la captivité insupportable des sables du Roussillon. »

La France, qui avait refusé de soutenir les républicains espagnols, comme affront suprême, envoya Pétain (« le plus noble et le plus humain de nos chefs militaires » selon Blum) comme ambassadeur de la France auprès de la nouvelle Espagne franquiste.

Résistance

Eusebio est placé en tant que bûcheron en Savoie, où il retrouve sa femme et son enfant. Alors que la Seconde Guerre mondiale fait rage, il est réquisitionné par les Allemands et envoyé au travail forcé à Brest avec son frère. Ensemble, ils s’évadent et rejoignent la résistance en Haute-Savoie dans le groupe FTP La Vapeur. Il peut enfin prendre sa revanche sur le fascisme. Mais après la victoire, lui qui pensait voir la libération s’exporter à travers les Pyrénées, ne comprit jamais le cynisme des vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale qui trahirent leur engagement d’aider les Espagnols à libérer leur terre du fascisme.

Arrivée à la Quarantaine

Après la libération, il s’installe avec femme et enfants en Haute-Garonne, mais en 1950, sous ordre du gouvernement français, il lui est interdit de séjourner dans les départements proches de la frontière espagnole. Il atterrit donc à Villefranche-sur-Saône et pose ses bagages dans un endroit plein de symboles pour des exilés : l’impasse de la Quarantaine.

CNT et Combats Syndicaux

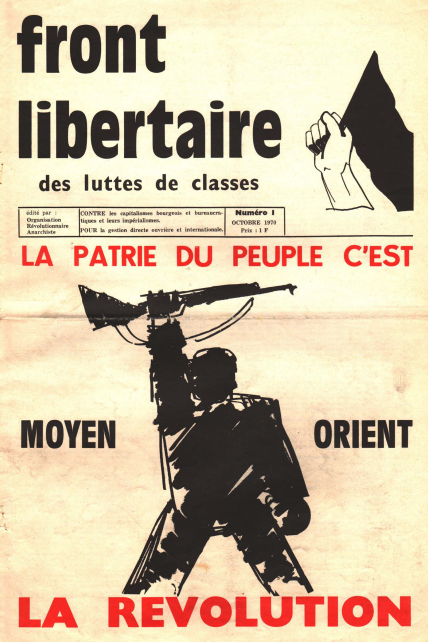

Malgré toutes ces épreuves et trahisons, il ne perd jamais la foi en ses idéaux libertaires. À l’automne 1950, il est nommé trésorier du Front libertaire. Il adhère à la FL-CNT et travaille aux ateliers Gillet-Thaon. Lors des grèves de 1968, il est l’un des deux seuls ouvriers à voter le prolongement de la grève. Son fils raconte :

Au lendemain du déclenchement de la grève à Villefranche, une manifestation et un meeting à la Bourse du travail eurent lieu. Nous nous sommes retrouvés dans la rue avec les ouvriers des usines en grève et les lycéens. Les travailleurs de presque toutes les usines étaient là, y compris les petits ateliers de confection, très nombreux dans la ville. Complètement bouleversé, manifestant au coude-à-coude avec les ouvriers et les lycéens, pour la première fois de ma vie, je partageai une lutte sociale avec mon père… En mai, j’ai aussi découvert la presse anarchiste espagnole imprimée en France, puis introduite clandestinement en Espagne. Des journaux auxquels mon père était abonné : Le Combat syndicaliste et Tierra y Libertad… Alors que je ne les lisais pas auparavant, ces journaux me sensibilisèrent à la question sociale. Je me souviens du numéro de juin du Combat syndicaliste qui titrait : « En mai fais ce qui te plaît ! ». Et voyant la réalité à travers le regard des anarchistes, je me sentis très vite proche d’eux. Ils parlaient de la grève générale et expliquaient pourquoi un combat était nécessaire, un combat qui conduirait au changement social et à la fin du capitalisme.

À 15 ans, Mai 68 fut pour moi un baptême du feu vécu aux côtés de mes parents et de mes amis. Dans les années qui suivirent, j’ai tenté de vivre l’utopie à travers un engagement militant total. Ce fut une plongée dans le chaudron libertaire de ma famille, une manière de continuer un combat qui commença au-delà des Pyrénées.

– Daniel Pinos

Secrétaire du FL-CNT jusqu’à sa dissolution, il s’engagera dans le comité de lutte antiraciste ensuite. Il décède quelques années plus tard en 1976.

Postérité

Son fils, Daniel Pinos, né à Villefranche en 1953, est encore aujourd’hui un grand militant libertaire. Il a notamment participé à la création du Front Libertaire sur Villefranche (structure d’accueil de l’Organisation Anarchiste Révolutionnaire). Il participa activement aux activités du Comité de lutte antiraciste de Villefranche et au Mouvement antiautoritaire contre l’armée. En 1973, il milita dans le mouvement contre la loi Debré qui visait à supprimer les sursis des étudiants pour les incorporer dans l’armée dès l’âge de 20 ans. L’ORA était alors très implantée dans les trois lycées de Villefranche. En 1973, alors qu’il est appelé au service militaire, il devient insoumis et refuse de s’y présenter. Il écrira :

« …Ainsi je ne refuse pas le fusil mais ceux qui veulent le faire porter… Je refuse l’armée qui de tous temps a été au service du capitalisme qu’il soit privé ou bureaucratique… Je refuse l’armée qui est un véritable appareil engloutissant plus de 20 % du budget national… Je refuse l’armée de guerre civile qui s’apprête à réprimer tout soulèvement populaire demain… Je refuse l’armée qui expulse les paysans de leurs terres… Je refuse l’armée qui détruit l’environnement et pollue l’atmosphère par ses essais nucléaires… Je refuse l’armée qui réprime les peuples tchadiens, antillais… Je refuse l’armée française, 3e marchande de canons mondiale… Pour moi la lutte antimilitariste est un front de lutte remettant en cause directement les structures étatiques. Je refuse d’être l’exécuteur du capital contre les travailleurs… Je me déclare enfin solidaire de tous ceux qui luttent pour l’abolition de l’armée : appelés, déserteurs, insoumis, objecteurs et de tous ceux qui luttent pour la destruction du capitalisme et l’avènement d’une société socialiste autogérée dans les usines, les écoles, les quartiers…. » (cf. Espoir, Toulouse, 13 janvier 1974 & Front Libertaire, février 1974)

Conclusion : L’Héritage de la Lutte Libertaire

L’expérience libertaire espagnole, bien que brève, a marqué l’histoire par son audace et son espoir. Elle nous rappelle la nécessité de rester vigilants face aux multiples visages de la réaction, qui peut surgir sous des formes insidieuses et brutales. Les leçons de cette époque résonnent encore aujourd’hui, nous exhortant à défendre les idéaux de liberté et de justice sociale contre toutes les formes d’oppression.

La mémoire des immigrés espagnols, qui ont traversé l’enfer des camps de concentration et subi les pires humiliations, doit nous servir de guide. Leur souffrance et leur résilience sont un témoignage poignant de la lutte pour la dignité humaine. En France, aujourd’hui encore, nous assistons à une répétition tragique de l’histoire : des milliers de personnes fuient la guerre, la persécution et la misère, pour se heurter à des frontières fermées et à une indifférence glaciale.

Il est impératif de se souvenir des combats menés par Eusebio Pinos Regalado et tant d’autres, et de poursuivre leur lutte pour un monde plus juste et égalitaire. Nous devons nous opposer aux politiques d’exclusion et de rejet, et exiger que chaque être humain soit accueilli avec la dignité et le respect qu’il mérite. La mémoire des luttes passées doit éclairer notre chemin vers un avenir où la solidarité et la justice prévaudront enfin.