Après avoir crapahuté joyeusement à travers les âges, de la Commune de Paris aux compagnons de cellule de Kropotkine à Saint-Jean, des pionnières féministes aux révolutionnaires espagnols ayant fui le franquisme, il est temps de tirer le rideau – façon feu d’artifice, pas rideau de fer. Ce dernier épisode n’est pas une conclusion, c’est un passage de relais, un clin d’œil historique dans le rétro pendant qu’on appuie sur l’accélérateur.

Car à Villefranche, malgré traditions sexistes et les élus aux valeurs poussiéreuses, ce n’est pas la droite qui a forgé l’âme du coin, c’est la lutte. Notre ville, si souvent réduite à un bastion conservateur, a en réalité toujours été une terre d’immigration, de progrès, et surtout… d’insoumission. Derrière chaque pavé de la rue Nationale, il y a une histoire de révolte. Et si nous écrivons aujourd’hui, c’est pour dire que cette histoire est encore vivante – dans nos idées, nos gestes, nos utopies en chantier.

L’anarchie, ce virus tenace

On pourrait croire que l’anarchisme est mort, enterré avec son drapeau noir dans un vieux grenier d’histoire. Pourtant, à bien y regarder, il a sacrément la peau dure. Il infuse partout, en douce. Le rejet de l’autorité sans légitimité ? La défiance envers les chefs, les patrons, les présidents à cravate trop serrée ? L’envie de faire ensemble, d’organiser nos vies à hauteur d’humain et pas de profits ? Tout ça, c’est du pur jus libertaire, et ça germe depuis deux siècles dans nos têtes et nos collectifs.

Aujourd’hui, on veut plus d’autogestion, de démocratie directe, d’éducation populaire, d’égalité réelle, de solidarité active. C’est tout l’inverse du cynisme ambiant, c’est tout l’inverse de cette politique spectacle, de ce « débat public » tellement étroit qu’on s’y cogne les idées à chaque tournant.

Les mille visages de l’anarchisme contemporain

Le municipalisme libertaire

Porté par la pensée de Murray Bookchin, le municipalisme libertaire imagine une organisation de la société fondée sur des assemblées populaires locales, reliées entre elles en confédération. Pas de partis, pas d’État, pas de hiérarchie : la politique se fait à léchelle du quartier, de la commune, par et pour les habitant·es.

Cette idée a trouvé une application vivante au Rojava, dans le nord de la Syrie. Depuis 2012, cette région majoritairement kurde expérimente une société basée sur l’autonomie locale, l’égalité femmes-hommes, la justice restaurative et l’écologie sociale. Des conseils de quartier aux coopératives agricoles, tout est géré collectivement. Un autre monde, en pleine guerre.

Autre exemple emblématique : les communautés zapatistes du Chiapas, au Mexique. Depuis le soulèvement de 1994, les villages zapatistes résistent à l’État et au capitalisme en organisant eux-mêmes leur santé, leur éducation, leur autonomie alimentaire. « Mandar obedeciendo » (commander en obéissant), disent-ils. C’est pas une punchline, c’est une boussole.

L’anarcho-syndicalisme

Plus qu’une simple idéologie, l’anarcho-syndicalisme est une pratique, une stratégie de lutte qui passe par l’organisation directe des travailleurs et travailleuses sur leurs lieux de production. L’objectif ? La grève générale, la prise en main des usines, la fin de l’exploitation.

En Grèce, l’usine Vio.Me de Salonique est devenue un symbole. Abandonnée par ses patrons en 2011, elle a été reprise et remise en marche par ses ouvriers, en coopérative autogérée. Ils y produisent des produits de nettoyage écologiques, en lien avec les mouvements sociaux et les collectifs locaux.

En Argentine, plus de 300 entreprises ont été reprises par leurs salariés depuis la crise de 2001. On parle ici de restaurants, d’hôtels, d’imprimeries, de fabriques de matelas… L’autogestion s’y vit au quotidien, malgré les pressions de l’État et du marché.

En France, des syndicats comme Solidaires font vivre cette tradition d’autonomie ouvrière. Sans être anarchistes, ils pratiquent la démocratie syndicale, l’autogestion, le soutien mutuel interprofessionnel. Le syndicalisme, quand il n’est pas collé au col blanc, peut encore mordre.

L’anarcho-féminisme

L’anarchisme a toujours eu des figures féminines majeures : Emma Goldman, Louise Michel, Federica Montseny… Aujourd’hui, l’anarcho-féminisme défend une révolution qui ne pourra être que égalitaire, antiraciste et décoloniale.

Les Brujas del Mar, collectif féministe mexicain, se battent contre les féminicides et les violences patriarcales, en dehors des institutions, en mobilisant les femmes dans tout le pays. C’est elles qui ont initié le mouvement « Un jour sans nous », une grève nationale des femmes en 2020. Avec Ni Una Menos, les rues d’Amérique latine se remplissent de cris de rage et d’amour contre les violences systémiques. Une révolte populaire, transfrontalière, anarchique dans son essence même : horizontale, inclusive, débordante.

À Exarchia, quartier résistant d’Athènes, des squats féministes et queer fonctionnent de manière autogérée, hors des normes bourgeoises et patriarcales. On y construit un autre rapport au genre, au soin, au pouvoir.

L’anarcho-primitivisme et les ZAD

Face au déluge technocapitaliste, certain·es rêvent de forêts et d’outils simples. Les anarcho-primitivistes remettent en cause la civilisation industrielle et ses destructions. Leur horizon ? Une vie sobre, autonome, ancrée dans le vivant.

Les ZAD (Zones à Défendre), comme celle de Notre-Dame-des-Landes, ne sont pas qu’un empêchement de bulldozer. Ce sont des lieux où l’on expérimente d’autres manières de vivre : collectives, libres, radicalement démocratiques. Là-bas, on soigne les blessés comme on répare les tracteurs. Et s’il faut saboter pour protéger le vivant, alors sabotage il y aura.

Le communisme libertaire

Le communisme libertaire, c’est la tentative d’allier l’égalité matérielle du communisme avec la liberté politique de l’anarchisme. Pas de chef, pas de parti-guide : des collectifs, des conseils, du partage.

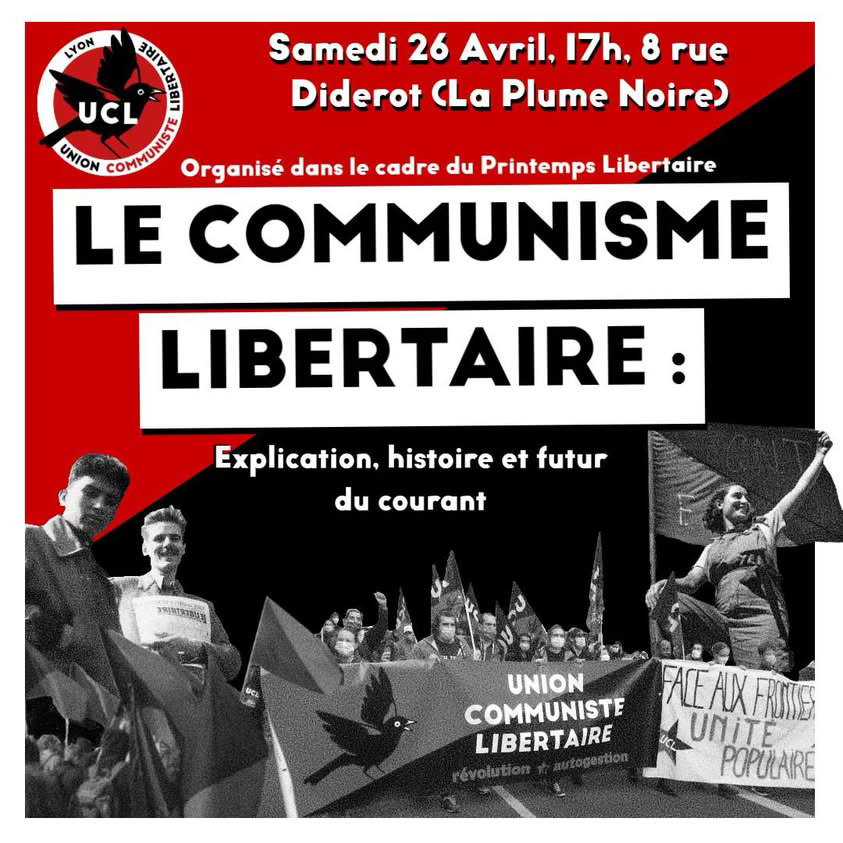

Aujourd’hui, l’UCL (Union Communiste Libertaire) fait vivre ce courant en France. Groupes locaux, journaux, actions de terrain, et bientôt, une conférence à la librairie libertaire La Plume Noire à Lyon, le 26 avril. Le sujet ? Le communisme libertaire, son histoire, son futur. On y parlera entraide, autogestion, révolution. Caladois, caladoises : on y est les bienvenue !

Une autre politique est possible – elle existe déjà

Tout ce petit monde, bien que souvent marginalisé, ignoré par les chaînes d’info et les partis bien peignés, prouve que la politique ne se résume pas à voter tous les cinq ans pour choisir son bourreau préféré. La politique, la vraie, c’est celle qui se construit à la base, entre voisin·es, collègues, camarades. C’est celle qui rêve et qui agit.

Alors oui, nous sommes radicaux. Oui, nous sommes intransigeants. Parce que le système, lui, ne fait pas dans la dentelle. Aujourd’hui, on voudrait nous faire croire que ce monde – marchandisé, hiérarchisé, autoritaire – est le seul possible. Que l’exercice du pouvoir est inévitable, que les gouvernements ne peuvent que colmater les brèches d’un navire qui prend l’eau, en traitant ses injustices comme des bugs passagers au lieu d’y voir les symptômes d’un système malade. Mais ce monde n’est pas une fatalité. Il n’est pas une fin de l’histoire. Un autre monde ne se contente pas d’être possible : il existe déjà, par fragments, dans les failles, dans les marges, dans les cabanes et les usines récupérées, dans les assemblées populaires et les grèves féministes, dans les mains calleuses de celles et ceux qui refusent de plier. Nos rêves sont grands, nos moyens parfois petits, mais notre héritage est immense. Et surtout, il est vivant. Grâce à vous. Grâce à nous.

Merci aux lutteur·euses d’hier, et à celles et ceux d’aujourd’hui. Merci de prouver que l’égalité peut remplacer l’autorité. Merci de faire exister ce monde que beaucoup croient impossible.

Et à tous ceux et celles qui me lisent : vous aussi, vous en êtes.