Une Voix pour les Sans-Voix

Dans l’histoire tumultueuse du XIXe siècle, les voix des femmes, tout comme celles des prolétaires et des socialistes, étaient souvent étouffées, reléguées aux marges d’une société dominée par les élites masculines. À Villefranche-sur-Saône, comme ailleurs, faire entendre les revendications sociales relevait du défi, pour une femme : de l’impossible.

C’est dans ce paysage de lutte et de résistance que Jane Dubuisson s’est distinguée. Contre vents et marées, elle a su faire résonner sa voix, celle des femmes de la classe laborieuse, devenant un symbole de courage et de détermination pour les femmes et les opprimés de son époque. Son histoire est celle d’une combattante qui, par son engagement et sa ténacité, a marqué l’histoire libertaire de Villefranche-sur-Saône.

Jane Dubuisson : Une Voix de Résistance et de Lutte

Née en 1798 à Lyon, dans le quartier populaire de la Croix-Rousse, Jane Dubuisson est la fille d’une femme de lettres et musicienne. Dès son plus jeune âge, elle est immergée dans un milieu intellectuel et artistique qui façonne son esprit critique et sa sensibilité aux injustices sociales.

À l’âge de 30 ans, Jane commence à écrire des chroniques et des comptes rendus sur les artistes et les salons lyonnais. Mais dans une société où les femmes n’ont même pas de libre arbitre, elle se voit contrainte de publier sous le couvert de l’anonymat. Trouver un éditeur prêt à publier une femme est un défi, et la vie d’autrice est un parcours semé d’embûches.

Son premier ouvrage, Lettre d’un rapin de Lyon à un rapin de Paris, publié en 1837 sous le pseudonyme d’Ernest B., est une œuvre qui défie les conventions de l’époque. Cependant, Jane refuse de se laisser réduire au silence. Elle signe de son véritable nom la notice sur l’histoire de Villefranche-sur-Saône dans un ouvrage collectif sur la vie lyonnaise et la région. Par cet acte, elle devient la première femme à écrire sur l’histoire de la ville, brisant ainsi les barrières imposées par une société patriarcale.

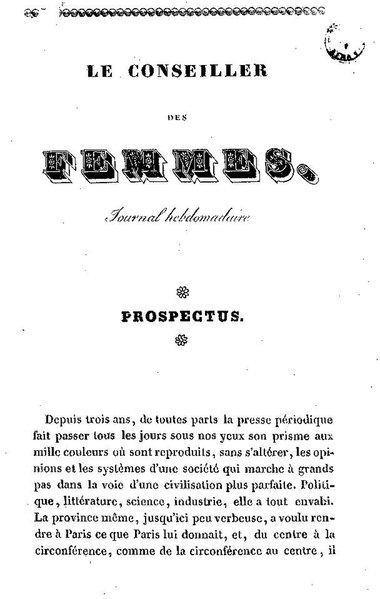

Le Conseiller des Femmes : Un Journal de Combat et d’Espoir

En 1833, Jane Dubuisson franchit une nouvelle étape dans son engagement pour l’émancipation des femmes en devenant rédactrice en chef du journal Le Conseiller des Femmes. Ce périodique, fondé par Eugénie Niboyet, est l’un des premiers journaux féministes en dehors de la région parisienne. Le Conseiller des Femmes se dresse comme un phare de résistance et d’espoir.

Sous la direction de Jane Dubuisson, le journal s’engage à améliorer la condition des femmes dans toutes les sphères de la société. Jane utilise sa plume pour dénoncer les injustices et appeler à l’action, inspirant des générations de femmes à revendiquer leurs droits.

Le Conseiller des Femmes n’est pas seulement un journal ; c’est un outil de lutte, un moyen de briser les chaînes de l’oppression. Jane Dubuisson y voit une plateforme pour éduquer et mobiliser les femmes, pour leur donner les moyens de se battre contre les inégalités. Chaque article, chaque éditorial est un acte de résistance, un appel à la révolte contre un système qui cherche à maintenir les femmes dans la soumission.

A Lyon.

Depuis long-temps des plumes éloquentes, des cœurs généreux, plaident la cause des malheureux ouvriers de notre ville, mais excepté M. Jules Favre, personne n’a pensé au sort déplorable des femmes, des filles de la classe ouvrière, et par classe ouvrière, je n’entends pas seulement celle qui travaille sur le métier, mais aussi celle dont l’industrie se rattache directement ou indirectement à la fabrication des étoffes de soie ; de ce nombre sont les dévideuses, frangeuses, couseuses, découpeuses de schalls, etc., etc. Dans cette malheureuse et utile portion de la population de notre opulente cité, la misère et ses horreurs n’épargnent pas même l’enfance. – Dès l’âge de six ans une malheureuse petite fille est attelée à une roue de mécanique dix-huit heures par jour, elle gagne huit sous, en dépense deux, trois au plus, pour ajouter une insuffisante portion de mets grossiers à son pain plus grossier encore ; cette enfant étiolée par un travail au-dessus de ses forces, abrutie par une existence toute contre nature qui s’écoule dans des ateliers malsains, hideux de malpropreté, végète ainsi dans la plus déplorable ignorance. Si son enfance maladive échappe à tant de maux, elle atteint une jeunesse plus malheureuse encore. Réservée à la fabrication des étoffes unies (les plus mal rétribuées), une femme travaille quinze ou dix-huit heures, souvent les dimanches et fêtes, pour gagner un salaire qui suffit à peu près à la moitié de ses besoins les plus urgens. Si elle se lasse d’un état qui la tue, quand la continuité d’ouvrage le lui permet, si, dis-je, une ouvrière veut chercher une occupation qui la fasse vivre, son intelligence éteinte dès son enfance lui interdit toutes celles qui demandent un peu d’étude. – Restent alors celles qui se rattachent à la fabrique. Veut-elle dévider de la soie ? Il ne suffira pas, pour obtenir de l’ouvrage, de le bien exécuter et d’être d’une exacte probité, il faudra auparavant, à quelque titre que ce soit, être recommandée au commis qui tient la balance.

Celui-ci, puissance secondaire, tient peu de compte des ordres du chef lui-même, ou s’il ne peut éluder l’injonction de donner de l’ouvrage à telle ouvrière qui n’a pas cherché sa protection, alors commence pour elle une suite de vexations qui finit par lasser la misère la plus patiente. Dégoûtée d’un état qu’on ne peut exercer que sous un patronage révoltant, l’ouvrière va sacrifier un temps long et précieux dans un atelier de couture de schalls pour apprendre un état plus lucratif. Là, elle verra d’abord que la maîtresse de l’atelier est ou parente du chef ou du commis principal, ou leur appartient à un autre titre, seules conditions pour obtenir le monopole de l’ouvrage d’un magasin. Ainsi il faudra que l’ouvrière vienne chercher de l’occupation dans ces ateliers dont la maîtresse, à l’exemple des fabricants, fera des gains exorbitants en ne la payant qu’au taux le plus minime (sans négliger aucun des moyens illicites et vexatoires qui seront en son pouvoir) ou qu’elle accepte elle-même d’ignobles et révoltantes conditions. Et qu’on ne pense pas que toutes celles qui sont exposées à tant d’horribles séductions succombent ; non ! J’ai vu d’honorables misères placées entre le vice et la faim, refuser de honteux marchés, et, par ce refus, se voir enlever leur ouvrage. Leur ouvrage ! Leur pain de tous les jours ! – Je citerai, à l’appui de ce que j’avance, les lignes suivantes, empruntées au plaidoyer éloquent de M. Favre.

« Je parlais de leurs filles, ils nous donnent leurs bras, et nous, qui ne les payons point assez pour qu’elles en puissent vivre, nous prostituons leurs corps aux viles passions du plus offrant. On les accuse d’inconduite ! d’inconduite, grand Dieu ! lorsqu’on profite des privations auxquelles les condamnent la modicité du salaire, pour rendre plus enivrantes les séductions dont on les entoure, lorsqu’on spécule sur leur misère pour souiller leur innocence et profaner leur beauté ! et c’est pourtant là la vie de tous les jours. L’ouvrière qui veut être sage, doit manger du pain, boire de l’eau, se vêtir de bure, et consentir à manquer souvent d’ouvrage. Si je n’avais été témoin de ces honteuses stipulations, de ces concessions arrachées à la pudeur par la faim, je n’y croirais pas, mais j’ai entendu, et l’on veut que je ne demande pas hautement qu’on mette un terme à tant de turpitudes, à ces exploitations lubriques du plus fort, en donnant à l’ouvrier un salaire qui assure son indépendance. Oh ! non, je ne le puis, et quand à moi se joindront tous les hommes de cœur et de talent, la société consentira peut-être à ouvrir les yeux et à prendre un parti. »

Ainsi l’ouvrière que la misère et l’exemple n’ont pas corrompue, doit travailler toute sa vie, vivre des plus dures privations, et au milieu de cette lutte entre le malheur et l’infamie, voir arriver des infirmités précoces, une vieillesse anticipée ; tandis que ce qu’on ne lui donne pas, disons mieux, ce qu’on lui vole, fait la fortune de ceux qui ne rougissent pas de s’enrichir des sueurs du pauvre.

On opposera peut-être à ce tableau celui des aumônes immenses qui se distribuent tous les ans ; mais ce n’est pas l’aumône qui flétrit. Que veulent ces pauvres victimes de la cupidité ? C’est un travail pénible, continu qu’elles demandent ; mais un travail qui les nourrisse et qui ne leur laisse pas en perspective la faim et l’hôpital !

Et quand ces abus se présentent saignans, palpitans, hideux, ne faut-il pas mépriser cette philantropie qui ne sait pas voir, pour les guérir, les véritables plaies de l’humanité, les maux réels que la société endure ? Oh ! si vous aviez vu comme nous, les larmes amères qui coulent de ces yeux rougis par les veilles, si vous aviez entendu les cris de douleurs de ces cœurs ulcérés, vous maudiriez comme nous ces meurtriers qui frappent une génération dans sa racine, qui la rongent lentement, jusqu’à ce que la suite de maux dont ils l’abreuvent, l’éteigne tout-à-fait.

Jane Dubuisson. Rédactrice du « conseiller des femmes » hebdomadaire 1832-1834 dirigée par E Niboyet

Échos des Luttes dans le Milieu Ouvrier

Les combats menés par Jane Dubuisson et ses consœurs féministes ont trouvé un écho puissant dans le milieu ouvrier, notamment à travers les pages de L’Écho de la Fabrique. Ce journal, publié à Lyon, était un porte-voix des ouvriers et des canuts, ces tisserands de la soie qui ont marqué l’histoire sociale de la région. L’Écho de la Fabrique se distinguait par son engagement en faveur des droits des travailleurs et son soutien aux revendications ouvrières, devenant ainsi un acteur clé des luttes sociales de l’époque.

Indignés de l’humiliante condition qui pèse sur la femme en général, sur la femme du peuple surtout, qui ne peut arriver à l’indépendance et à la satisfaction des besoins de la vie que par le travail ; mais n’achète et ne peut obtenir ce travail (si elle ne veut endurer misère et faim), qu’en faisant abnégation de son être, et cela précisément dans cette belle industrie que certains hommes appellent la richesse et la gloire de notre cité, nous avions quelquefois déjà soulevé le bandeau qui dérobe aux yeux cette plaie honteuse de notre organisme industriel ; et un sentiment qu’aujourd’hui même il nous serait encore difficile d’exprimer, nous avait toujours empêché de dire combien de victimes d’un tel ordre renferme notre sein mutilé. – Nous hésitions à dire combien il amasse d’amertume au cœur d’une mère impuissante, hélas ! à arracher son enfant aux mille pièges d’infamie élevés partout autour d’elle. – Nous hésitions [2.2]encore à dire que ce sanglant affront aux cheveux blancs de nos vieux pères les précipite à la tombe où ils descendent en maudissant la vie et son cortège de douleurs. – Enfin, nous hésitions à fouiller dans les replis de ce funeste et honteux présent dont la civilisation abreuve la pénible vie du peuple travailleur, car pour nous c’était encore un autre supplice.

Mais voici que Mlle Dubuisson, l’une des rédactrices du Conseiller des Femmes, descend aujourd’hui parmi nous pour crier, de toute la puissance de son cœur noble et fort, anathème contre cette flétrissure de l’œuvre de Dieu ! Merci à elle, car placée qu’elle se trouve dans une région sociale plus élevée, elle pouvait, comme tant de gens encore aujourd’hui, elle pouvait s’étourdir et fermer les yeux sur cette lèpre hideuse, et puis grossir de sa voix les rires inhumains qui accueillent trop souvent les légitimes plaintes du peuple… Mais laissons-la parler.

DES FEMMES DE LA CLASSE OUVRIÈRE

L’Echo de la Fabrique 23 Mars 1834 - numéro 64

L’Héritage de Jane Dubuisson

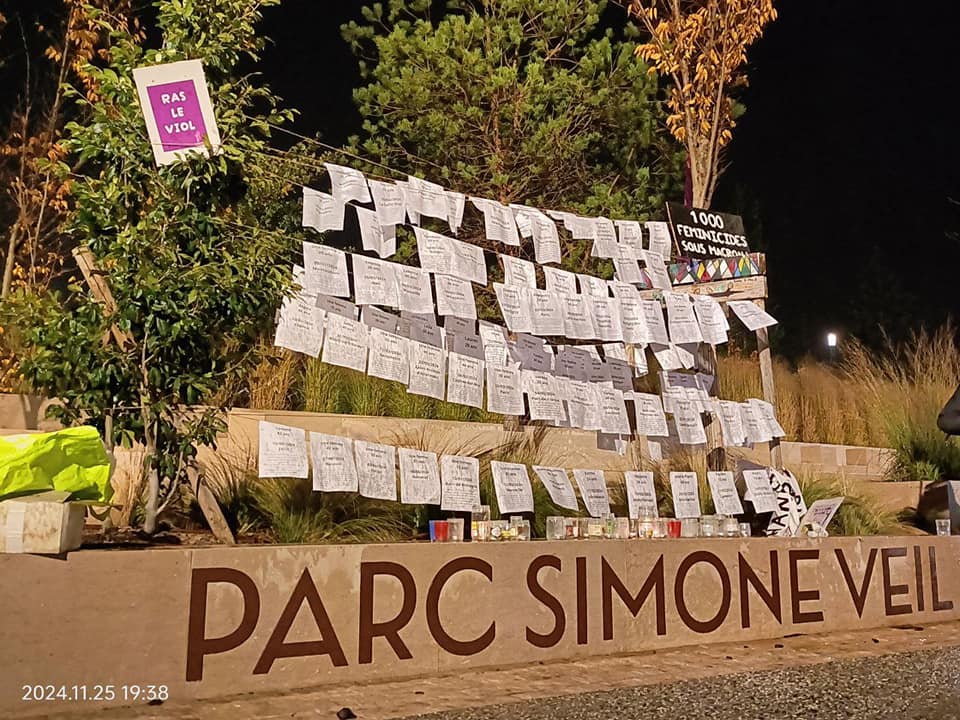

Nous sommes fiers que l’histoire de Villefranche-sur-Saône soit liée à l’une des pionnières du combat féministe. Jane Dubuisson a su unir la lutte ouvrière et la lutte contre l’oppression, posant ainsi les bases de ce qui deviendra l’intersectionnalité. Son engagement et sa détermination continuent d’inspirer nos combats d’aujourd’hui.

Gloire aux femmes caladoises qui, par leur courage et leur résilience, ont tracé la voie vers un avenir plus juste et égalitaire. Leur héritage perdure, rappelant à chaque génération l’importance de la solidarité et de la lutte pour la liberté et la dignité de toutes.